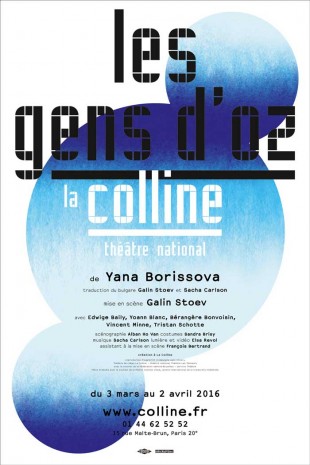

Ils arrivent in medias res, côte à côte, face à face et vice versa, gardant bonne distance entre eux pour mieux s’épier avant d’annuler toute frontière de corps et de discours. Yana Borissova les appelle « les gens d’Oz », eux que les mots et les couleurs ont chargé de force symbolique et d’échos littéraires. Ils appartiennent à deux générations d’hommes et de femmes qui n’ont pas encore ravalé leur part d’enfance, ni leurs morceaux de rêve. Depuis un temps incertain, ils conversent et s’inversent au seuil d’un immeuble étrange qui paraît respirer comme eux.

Côté jardin, suspendu, un panneau « Exit » pointe sur le centre de la scène. Déboulant vers ce point précis, Sart et Erwin, deux meilleurs amis, sont surpris en plein cœur d’une conversation chorégraphique, mots interchangeables, gestes amovibles. Le premier ordonne d’oser faire des choses audacieuses pour renverser la situation. Le second, en miroir inversé, invite à un peu de patience. Le décor autour d’eux, aussi molletonneux et glissant que la matière d’un songe, appelle aussi un nouveau renversement : les amis, et bientôt les autres personnages, « co-habitants » de l’immeuble ou pièces rapportées, ont choisi de se fondre aux objets et aux cloisons éponges de cet immeuble pour fuir la grande ville.

C’est dans ce quasi huis-clos et dans une ivresse juvénile que cinq personnages se font une seconde peau de toute cloison et de tout objet. Leur cocon, conçu pour le théâtre de La Colline par Galin Stoev – qui a également traduit le texte de son compatriote Yana Borissova, avec le musicien et philosophe Sacha Carlson –, est à l’image de leurs conversations : il autorise un jeu de correspondances permanent. Épousant les parois blanches, vitrées ou spongieuses, puis s’enfonçant d’un bond dans des canapés géants qui gardent la mémoire de leur forme, Anna, Truman, Erwin, Sart et Mia semblent aussi malléables que leurs sentiments et dotés de caractères aussi pénétrables que chancelants.

Archi-texture

Ils sont tous tombés amoureux de cet immeuble qui pourrait sembler désincarné, mais qui leur semble envoûtant. Car ce lieu leur est un corps mystérieux qui les regarde. Mieux : il est l’œuvre d’un écrivain, et non celle d’un architecte. Chaque personnage qui y habite ou qui souhaite y habiter pénétrerait dans la littérature à son tour, et dans une œuvre à part entière.

Ainsi, Erwin et Sart, dansant dans la langue, s’attachent à poursuivre leurs phrases respectives. De même, si le premier peine à quitter sa page blanche – à prendre des initiatives –, le second l’aide en lui offrant un contexte et des péripéties pour que l’histoire puisse se construire. Logeant dans l’immeuble, Truman, « l’homme de la vérité » a un nom d’emprunt qui le fait embrasser l’art et les réflexions sur l’art : en poète, il disserte sur la mélancolie et le bonheur, la fiction et la réalité ; en sculpteur, il évalue le beau et le laid. Il vit avec Anna, l’écrivain qui a cessé d’écrire depuis dix ans, mais que Galin Stoev place souvent à l’entrée de l’immeuble, comme pour la remettre au seuil de la création. Enfin, Mia est une jeune éditrice désillusionnée, surtout confrontée à des chiffres et travaillant sur les textes des autres à défaut de pouvoir écrire.

Sur la scène, les gens d’Oz effleurent sol et murs comme on tournerait des pages. Dans ce livre-immeuble, ils se tiennent souvent sur une seule ligne, celle-là même qu’ils sont en train d’écrire ou qui est en train de les écrire. Ils se dévoilent le temps d’« entretiens dont on peut modifier la suite, suivant le goût, le désir ou l’humeur du lecteur », comme le précise le sous-titre de la pièce. Par parenthèses, la prose d’Anna se récite et se trace sur des images défilantes en fond de scène. En métaphores vivantes, tous sont attirés par le lieu autant que captés par leur propre texte, jusqu’à devenir de simples mots. Enfermés dans leur labyrinthe intarissable, ils deviennent amis, amants, passionnés, en plein élan et en pleine inspiration : à la fois des objets et des sujets de littérature.